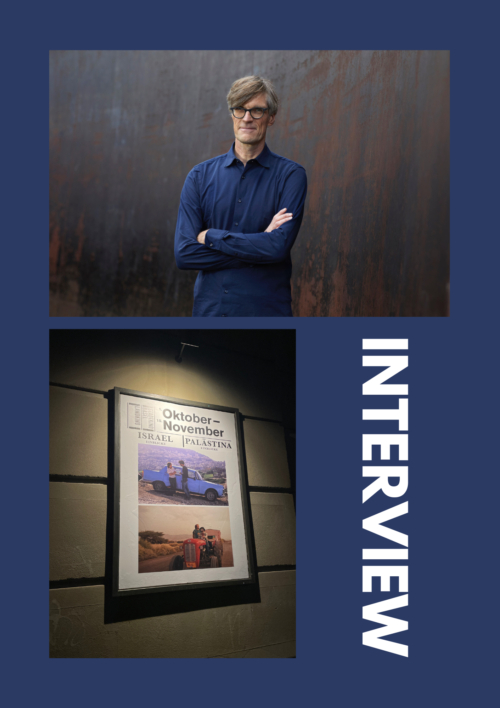

Von Oktober 2024 bis zum 15. November 2024 zeigt das Stadtkino zwei Filmreihen: «Israel – Einblicke» und «Palästina – Einblicke». Ich sitze mit Beat Schneider an der Bar des Stadtkinos. Beat Schneider ist der künstlerische Leiter des Stadtkinos Basel und hat die beiden Filmreihen ins Leben gerufen. Ich habe viele Fragen: Wieso zwei Filmreihen? Welche Herausforderungen stehen hinter der Auswahl der insgesamt 19 Filme? Wie nähert man sich als Kino diesem aktuellen und polarisierenden Themenfeld an?

Swantje Liebs, INFOREL: Ich muss zugeben, ich hatte Respekt als ich den Kinosaal betrat. Welche Emotionen werden die bewegten Bilder in mir hervorrufen? Gestern Abend habe ich «Cinema Sabaya» gesehen, einen Spielfilm aus dem Jahr 2021: Acht Frauen - israelisch, arabisch, jüdisch, atheistisch und muslimisch - nehmen an einem Filmworkshop teil. Am Anfang kommt es zu Schlagabtausch über Sexualität, Kopftuch, Gefangene-Sein,… Aber die Frauen mit ihren bewegten Biografien wachsen zusammen. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina schwingt mit, aber in dieser Frauengruppe, in diesem kleinen Kosmos, verschwimmen auch die Grenzen. So war mein Eindruck.

Beat Schneider: Der Film «Cinema Sabaya» ist ein sehr gutes Beispiel für das Konzept unserer beiden Filmreihen. Denn es ging mir darum, dass die Filme von Menschen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und Lebenserfahrungen erzählen. Als ich die Filmreihen geplant habe, hat es mich interessiert, ob man diesen totalen Polarisierungen, die momentan zum Nahen Osten kursieren, etwas entgegenhalten kann. Und das können die gezeigten Filme: Sie sind multiperspektivisch. Ich glaube, man vergisst sehr leicht, dass in Israel Menschen mit ganz unterschiedlichen religiösen Erfahrungen leben und dass es ein Zusammenleben der Kulturen gibt.

Du fragst dich zurecht, warum es zwei Filmreihen sind. Die Zweiteilung ist Resultat eines langen Prozesses. Eigentlich habe ich Ende 2023 die Konzeption einer Filmreihe gestartet. Kurz vor Fertigstellung sah ich dann die Notwendigkeit, daraus zwei zu machen, denn ich habe gespürt, dass da grosse Sensibilitäten sind. Sensibilitäten von Seiten der Filmschaffenden, aber auch für diejenigen, die die Filmreihen besuchen möchten. Viele Menschen, die familiär mit dem Land verbunden sind, möchten sich in ihrem eigenen Raum repräsentiert sehen – daher haben wir mit den Filmreihen zwei Räume geschaffen: «Israel – Einblicke» und «Palästina – Einblicke». Ich denke, das erleichtert vielen den Zugang. Die beiden Filmreihen sind sich aber nah und vielleicht fühlen sich manche BesucherInnen dann doch dazu eingeladen auch einen Film «der anderen» zu schauen.

Für mich war im November 2023 klar, dass ich im Stadtkino eine Filmreihe machen möchte. Also habe ich begonnen zu sondieren in Basel; habe auch mit religiös-verankerten Personen gesprochen; ausserdem mit den Nahoststudien und den jüdischen Studien in Basel. Ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt: Wie können wir eine Filmreihe zum Leben in Palästina und Israel zeigen? Bis heute generieren das Leid der Menschen und die allgegenwärtigen Medienbildern ein starkes Ohnmachtsgefühl. Ausserdem erleben wir hier vor Ort eine aufgeheizte Stimmung und den Zwang, dass sich jede/r sofort positionieren muss. Warum wird es so schnell kompliziert, obwohl wir uns doch alle über die Menschenrechte einig sind?

Während ich mich weiter beschäftigte, wurde mir klar: Im Kino kann ich keine historische Diskussion führen. Auch Begegnung zwischen israelischen und palästinensischen FilmemacherInnen zu initiieren, gestaltete sich schwierig. Deswegen konzentriert sich das Stadtkino darauf, was das Kino kann, nämlich die Perspektive von Menschen einzunehmen. Daraus entwickelte sich der Ansatz eine polyphone Filmreihe zu machen, die ganz bewusst einen grossen Schritt zurück von der Tagesaktualität macht. Letztere ist viel zu nah, viel zu schwer auszuhalten auf der grossen Leinwand; würde einfach nur Ohnmachtsgefühle auslösen.

Ja, die Filme weiten den Blick und fokussieren auf einzelne Personen und ihr Leben in Israel und Palästina. Sichtbar werden Spuren der jahrzehntelangen Auseinandersetzungen, damit verbundene Narrative. Die Themen der Dokumentar- und Spielfilme sind dabei sehr divers. Gemeinsam ist ihnen wie im täglichen Leben, im Privaten Menschlichkeit aufscheint.

Die FilmemacherInnen leben oder haben in Israel oder Palästina gelebt. Einige leben heute in der Diaspora, beispielsweise in Frankreich. Mehr oder weniger direkt spiegeln sich auch ihre Lebenserfahrungen in den Filmen.

Inhaltlich ist die Unterscheidung gar nicht klar. Die Filme zeigen Leben und Menschlichkeit. Sie zeigen keine zwei sich gegenseitig ausschliessende Geschichten. Die Aufteilung basiert auf der Herkunft der FilmemacherInnen oder der Produktionsfirma und sie soll den BesucherInnen nur eine lose Orientierungshilfe bieten. Man kann wirklich keine klare Grenze ziehen. Das können die ZuschauerInnen dann auch bemerken.

Eigentlich nicht. Es gab einzelne Personen, die sich ein bestimmtes politisches Statement zum aktuellen Krieg gewünscht haben. Uns interessierte aber stärker eine aufklärerische und humanistische Haltung. Was ich toll am Kino finde: Filme fordern dich immer auf, zu reflektieren, was du siehst und zu schauen, wie das mit deinen eigenen Bildern und Vorannahmen zusammenpasst.

Ich habe im letzten Dreivierteljahr mit so vielen Menschen über die gesamte Situation gesprochen: Mit Filmschaffenden, VerleiherInnen mit Gästen des Kinos, etc. Ich fand das spannend, dass viele die gleichen Fragen hatten wie ich: Wie können wir - hier in Basel lebend, nicht direkt betroffen, aber ausgesetzt der Bilderflut - damit umgehen? Das war gut zu spüren, dass wir nicht allein sind mit dieser Unsicherheit. Ich war um den Austausch sehr dankbar.

Die Menschen in Nahost erfahren enormes Leid, und seit Ende 2023 wirken sich diese Ereignisse bis hier aus. Das ist schrecklich zu beobachten. In diesem Zusammenhang kam Rolf Stürm auf mich zu. Er ist Mitglied der Israelitischen Gemeinde Basel und Projektleiter von «Speak UP, ein Videoprojekt für Jugendliche gegen Juden- & Muslimfeindlichkeit». Das Projekt behandelt genau diese Spannung: Die Auswirkungen der Ereignisse in Nahost auf unser Leben hier in Basel. Auf dem Podium wollen wir gemeinsam mit weiteren ExpertInnen überlegen: Wieso keimen gerade Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus auf? Wie manifestieren sie sich? Und vor allem: Was können wir dagegen tun?

Wir befinden uns wohl auch erst am Anfang eines Prozesses, uns bewusst zu machen, was der Krieg mit uns macht. Vor allem diejenigen, die mit den Ländern verbunden sind.

Es gab ganz viele Momente, wo ich dachte, ich lasse das Ganze. Ich hatte immer eine andere Filmreihe als Back-Up. Ich bin jetzt aber sehr froh, das Programm so zu präsentieren, wie es jetzt ist. Es ist immer ein «Work in Progress». Dieses Mal war der Prozess wirklich mit viel Unberechenbarkeit verbunden und auch der Angst, wie man den betroffenen Menschen gerecht werden kann. Lösen können wir im Kino den Nahostkonflikt nicht, aber die Filme lösen einen Diskurs aus. Ich hoffe, die Einladung der Filmreihen wird angenommen und bewegt etwas in den Menschen.

Mehr zum Podium «Zusammen für Menschlichkeit - zusammen gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus».